郡上おどりには、踊りが上手な人に「賞状」が贈られる制度があるのをご存じですか?この賞状は正式には「免許状」と呼ばれ、郡上おどりの達人として認められた証です。実はこの免許状、地元の踊り手だけでなく観光客でも取得できることで知られています。

免許状の位置づけや郡上おどりの開催概要については、郡上八幡観光公式サイトの郡上おどりページでも案内されています。

この記事では、実際に免許状(賞状)をもらった人の口コミや体験談をもとに、初参加・観光客でもチャンスを高めるための具体的なポイントを分かりやすく解説します。

この記事でわかること

2026年『郡上おどり』の日程・会場が公式発表!詳細はこちら

→会場マップ付き!2026郡上おどり・徹夜おどりの日程&会場一覧

せっかく郡上おどりに参加するなら、踊って楽しむだけで終わらせず、「名人の証」を思い出に残す体験に挑戦してみませんか?

郡上おどりの「名人認定証」って何?

郡上おどりでは、踊りが上手な人に「免許状」と呼ばれる特別な賞状が授与されます。これは郡上おどり保存会が発行するもので、踊り手にとっては“名人”の証とも言える名誉ある認定証です。

初参加でも選ばれることがあり、記念にもなるため「せっかくならもらいたい!」と目指す人も少なくありません。

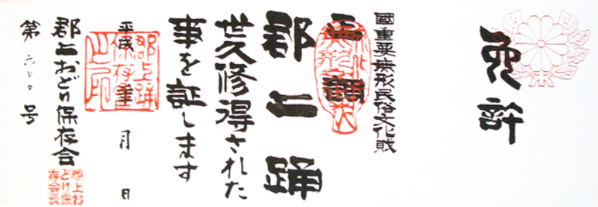

実際の賞状のデザインや内容

賞状(免許状)は、和紙に筆文字で名前・授与日・シリアル番号が記載された一枚。

その日のうちに会場内の事務所で即日発行され、世界に一つだけの認定証として手渡されます。

過去には有料での発行もありましたが、現在は選ばれた人だけが無料で受け取れる“本物志向”の賞状となっています。

誰がもらえる?判断基準と対象年齢

対象は年齢を問わず、観光客でも誰でもチャンスがあります。その日の課題曲を正しく美しく踊れているかが評価され、郡上おどり保存会の審査員が直接選考します。

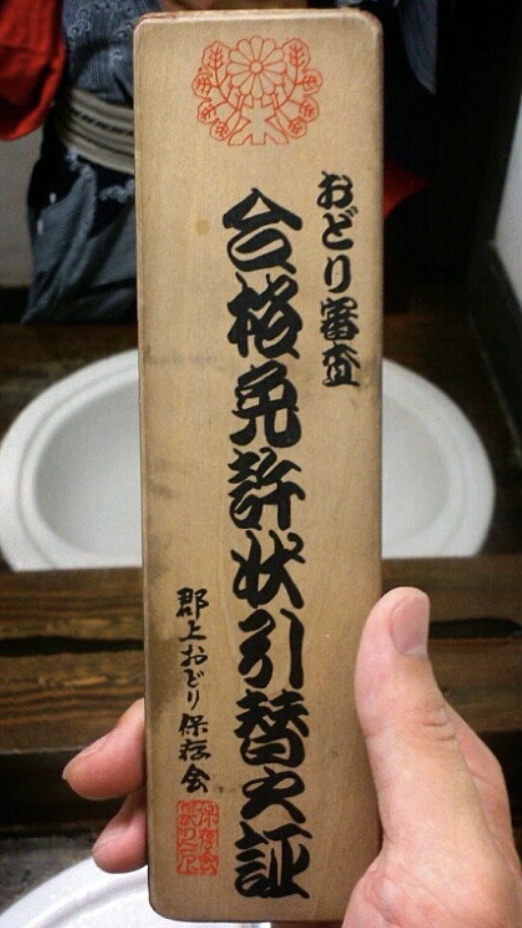

審査の基準は、振り付けの正確さやリズム感、踊りへの真剣さ、そして謙虚な姿勢。審査員の目にとまると、その場で「木札」が手渡され、それを事務所に持参すると免許状と交換してもらえます。

どうやったらもらえるの?

郡上おどりの「免許状(名人認定証)」は、保存会の審査員に「踊りが上手」と認められた人にだけ授与されます。そのためには、いくつかのコツとタイミングをおさえておくことが大切です。

踊りの種類と難易度

郡上おどりの免許状における審査対象は、郡上おどりで踊られる全10種類のうち、その日ごとに発表される「課題曲」1曲のみです。

課題曲は、毎晩21時ごろに「おどり屋形(やかた)」に表示されます。下記の画像のように、屋形に小さな表示が掲げられ、その曲がその日の審査対象となります。審査開始のアナウンスなどは特になく、表示後から約20分間ほどが実質的な審査時間です。

どの踊りも基本の動きはありますが、曲によってテンポや手足の使い方が異なります。中でも「春駒」「やっちく」「かわさき」は初心者にとっては、テンポが速く振り付けも複雑なため、難しく感じやすい曲です。

一方、「げんげんばらばら」「猫の子」などは動きがシンプルで、初心者にも取り組みやすい曲です。審査対象となる曲は日替わりのため、免許状を目指す場合は、特定の曲だけでなく、どの踊りにも対応できるよう少しずつ慣れておくのが理想です。

名人が見ている!声をかけられるタイミング

審査は毎晩、課題曲の時間帯に行われます。郡上おどり保存会の会員(名人たち)が観察していて、「この人、上手だな」と感じた人にだけ声がかかります。声をかけられるのは本当に突然。踊りの列の途中で「ちょっといいですか」と呼び止められ、小さな木札(免許取得資格)を手渡されます。

これは「合格通知」のようなもの。踊りの真剣さ、振りの正確さ、リズム、そして控えめな姿勢などがポイントとされています。審査員は常に複数名で見ており、評価が一致した場合のみ、木札を出すそうです。

もらえる日は?どの会場がおすすめ?

郡上おどりの免許状は、郡上市八幡町で行われる「本場おどり」期間中、毎晩チャンスがあります。日によって授与人数は異なりますが、審査自体は毎晩行われており、どの日でも狙える可能性があります。

会場ごとの明確な有利・不利は公表されていませんが、保存会の関係者や受賞者の体験談によると、本町・橋本町・旧庁舎記念館前など、踊りの列が途切れにくく、一定のスペースがある場所の方が審査員の目に留まりやすいという声もあります。

また、「徹夜おどり(8月13〜16日)」は人出も多くにぎやかですが、踊りの列が長すぎたり混雑していたりすると、審査員の目に入りにくい場合もあるようです。逆に、通常夜開催(20時〜23時)の方が踊りがじっくり見てもらいやすいという意見もあります。

つまり、どの日・どの会場でも免許状をもらうチャンスはありますが、踊りの列の流れや見通しの良さも影響する可能性があると言えるでしょう。

もらった人の体験談・SNSでの声

郡上おどりの免許状は、初心者や観光客でもしっかり練習し、丁寧に踊れば授与される可能性があります。実際に受け取った人の声からも、審査員に見つかるための工夫や、感動の瞬間がよく伝わってきます。

初参加で免許状をもらった体験談

参加者が課題曲「さわぎ」をしっかり練習し、保存会の人がいる中心近くで精一杯踊ったところ、保存会の方から声をかけられ、3人全員が免許状をもらえたというエピソードが紹介されています。実際の免許状の写真も掲載されており、「すごく嬉しい!」という感動が伝えられています

参考サイト:め~んず スタジオ

何年もかけて念願の免許状を取得した例

4年目でやっと免許状をもらえたという投稿もあります。審査曲と知らずに踊っていたところ審査員に見つかり、正調の踊りに切り替えたら声をかけられ、木札を受け取って本部で免許状と交換。アドバイスなしで認められたことが嬉しかったと書かれています。

また「一列目は見てもらいやすいが、場所はあまり関係ない。もらえる踊りならどこでももらえる」との感想も。

参考サイト:放浪公記

講習会での練習や審査員へのアピールが効果的だった例

講習会で練習し、審査が始まる前に輪の中心(1列目)にいて、審査員に「踊りを見ていただけますか?」とアピールして免許状をもらえたという体験もあります。免許状には名前、日付、シリアル番号が入り、世界で一枚だけの証明書であることが強調されています。

参考サイト:こぶろぐ

参加するなら入手したい!特別なお土産

郡上おどりは、見て楽しい、踊って気持ちいい、誰でも参加できる伝統のお祭りです。もちろん、何も考えずに輪に入って、音に身をまかせて楽しむのも最高の過ごし方です。でもせっかくなら、ちょっとだけ本気で踊って「免許状」を狙ってみるのもアリかもしれません。

もらえるのは、その場でしか手に入らない世界に一枚の証明書。旅の思い出が、少し特別なものになります。踊りは全部で10種類。いずれすべての曲で免許状をそろえる“コンプリート”を目指す、なんて楽しみ方も。

ただの観光ではなく“挑戦する旅”に変えてくれるのが郡上おどりの奥深さです。ひと夏の思い出に、あなたも“名人の一歩”を踏み出してみませんか?

最後まで読んでいただきありがとうございました。